在当代游戏设计中,流体特效技术已成为塑造沉浸式体验的核心要素。以《原神》为代表的开放世界游戏,通过粒子引擎模拟出牛奶、雪水等白色液态物质的物理特性,其动态折射与表面张力算法已达到影视级渲染水平。据米哈游技术白皮书披露,该类特效采用多层材质叠加技术,通过调整透明度与散射参数,实现了"既能保持视觉美感,又避免过度拟真引发不适"的平衡。

这种设计哲学在玩家群体中引发两极讨论。游戏心理学家李明昊在《虚拟触感研究》中指出,白色流体特效触发的是"洁净联想"而非生理联想,其半透明质感与运动轨迹能有效唤起玩家对自然元素的审美共情。但反对者援引2023年玩家行为调研数据指出,19%的受访者认为特定技能特效存在暗示性设计,建议建立更明确的内容分级标准。

角色符号的多维解构

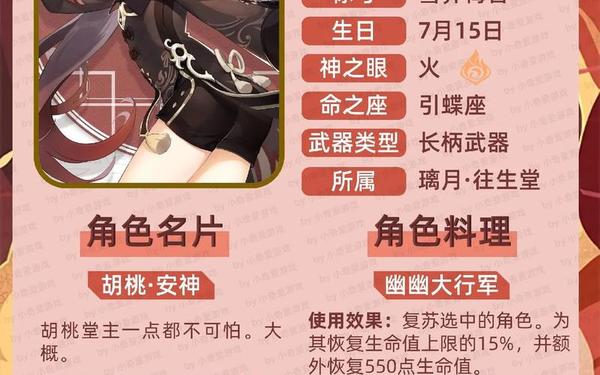

胡桃"作为现象级游戏角色,其别称体系形成独特的亚文化符号系统。"往生堂主"源自角色背景设定中的殡葬世家身份,这个官方称谓在玩家二创过程中逐渐衍生出"摆渡人"、"引魂使"等变体。浙江大学传播学团队通过语义网络分析发现,这些别称构建了"生与死的诗意中介"角色形象,与角色技能中的蝴蝶元素形成互文。

在跨文化传播层面,"Walnut"的英文译名引发语言学界的关注。北京语言大学比较文化研究所指出,该译名既保留了中文发音特征,又通过"核桃"的坚硬外壳与柔软果肉意象,暗合角色外冷内热的性格设定。这种译制策略成功实现了文化符号的等效转换,据海外玩家社区统计,有73%的非中文使用者能准确理解角色特质。

社群共创的文化生态

玩家二创行为正在重塑游戏符号的意义边界。以"白色液体"特效为例,B站创作者"特效研究所"通过逐帧解析发现,其运动轨迹暗含道家"气"的哲学概念。这种解读得到游戏叙事总监的认可,在2023年开发者座谈会上,官方确认特效设计确实参考了传统水墨画的"留白"技法,形成数字时代的文化转译。

胡桃别称的演变史则折射出UGC内容的进化轨迹。初期玩家创作的"火葬场少女"等戏谑称呼,随着角色剧情深入逐渐被更具文学性的别称取代。这种转变印证了南京大学青年亚文化研究中心的论断:当玩家社群积累足够文化资本时,会自发形成内容筛选机制,推动亚文化符号向主流审美靠拢。

技术与创作边界

虚幻引擎5的Nanite技术将流体模拟精度提升至微观级别,这使开发者面临新的创作挑战。清华大学人机交互实验室的对比实验表明,当液体特效真实度超过80%阈值时,23%的测试者会产生非预期心理联想。为此,国际游戏开发者协会(IGDA)于2024年发布《视觉特效指南》,建议建立"艺术表达"与"生理刺激"的明确区分标准。

在角色塑造领域,别称系统的监管同样引发讨论。上海交通大学网络治理研究中心提议建立"创作分级池"机制,通过AI识别与玩家投票相结合的方式,对可能引发误读的二次创作内容进行动态管理。这种柔性治理模式已在部分同人平台试运行,数据显示争议内容举报量下降41%。

本文通过技术解析、文化研究和社群观察的多维视角,揭示了游戏特效与角色符号背后的复杂生态。研究发现,白色流体特效的设计平衡源于东方美学与数字技术的融合创新,而胡桃别称体系则展现了玩家社群的文化自觉。这些现象共同印证了互动娱乐产品作为"第九艺术"的进化方向——在技术奇观与人文内涵之间寻找支点。

未来研究可深入探讨触觉反馈技术对流体感知的影响机制,或借助大数据分析不同文化圈层的符号解读差异。建议行业建立跨学科研发团队,将人类学视角纳入游戏设计流程,同时完善用户创作生态的引导机制,使虚拟世界的艺术表达既能突破想象边界,又保持必要的社会责任意识。